Implizites - Explizites Wissen

Relevanz oder Quantität?

Journalisten oder Wissenschaftler müssen an der Hürde der Gatekeeper und ihrer Qualitätskontrolle vorbei, wollen sie ihre Werke veröffentlichen. Es stellt sich die Frage, ob es solche Gatekeeper auch im Internet gibt. Clay Shirky (2005) sagt dazu: “The Web has an editor, it’s everybody”. Eine Qualitätskontrolle des Contents findet statt – jedoch erst nach seiner Veröffentlichung. Je mehr Nutzer ein Dokument taggen, desto mehr Relevanz scheint dieses Dokument für sie zu haben. Ist dies aber eine ernstzunehmende Qualitätskontrolle? Wird etwas zu „geprüfter“ Qualität, nur weil viele Leute dies so sehen? (Wenn viele Studenten bei einer Mathematikklausur die gleiche – falsche – Lösung bringen, wird diese nicht dadurch qualitativ wertvoll, sondern bleibt falsch. Quantität bedeutet nicht Qualität. Andererseits weist es in eine bestimmte Richtung, wenn viele Nutzer ein Stück Information mit stupid und ein anderes mit cool taggen. Dieser Content könnte für das Relevance Ranking verwertet werden.

// Peters, Isabella / Stock, Wolfgang G. 2008: Folksonomien in Wissensrepräsentation und Information Retrieval. Information - Wissenschaft & Praxis. 59(2008)2. S. 81

Glocalisation

We find community in networks, not groups (...) In networked societies: boundaries are permeable, interactions are with diverse others, onnections switch between multiple networks, and hierarchies can be flatter and recursive (...) Communities are far-flung, loosely-bounded, sparsely-knit and fragmentary. Most people operate in multiple, thinly-connected, partial comunities as they deal with networks of kin, neighbours, friend, workmates and organizational ties. Rather than fitting into the same group as those around them, each person his/her own personal community. (...) Huge increase(s) in speed (have) made door-to-door comunications residual, and made most communications place-to-place or person-to-person. (...) The household is what is visited, telephoned or emailed.

// Wellman, Barry 2001: Physical Place and Cyberplace: The Rise of Personalized Networking. In: International J. Urban and Regional research. Jg. 25. S 227-252. S. 233f

Ontologische Bodenlosigkeit

Das Leben in der Wissens-, Risiko-, Ungleichheits-, Zivil-, Einwanderungs-, Erlebnis- und Netzwerkgesellschaft verdichtet sich zu einer verallgemeinerbaren Grunderfahrung der Subjekte in den fortgeschrittenen Industrieländern: In einer "ontologischen Bodenlosigkeit", einer radikalen Enttraditionalisierung, dem Verlust von unstrittig akzeptierten Lebenskonzepten, übernehmbaren Identitätsmustern und normativen Koordinaten. Subjekte erleben sich als Darsteller auf einer gesellschaftlichen Bühne, ohne dass ihnen fertige Drehbücher geliefert würden. Genau in dieser Grunderfahrung wird die Ambivalenz der aktuellen Lebensverhältnisse spürbar. Es klingt natürlich für Subjekte verheißungsvoll, wenn ihnen vermittelt wird, dass sie ihre Drehbücher selbst schreiben dürften, ein Stück eigenes Leben entwerfen, inszenieren und realisieren könnten. Die Voraussetzungen dafür, dass diese Chance auch realisiert werden können, sind allerdings bedeutend. Die erforderlichen materiellen, sozialen und psychischen Ressourcen sind oft nicht vorhanden und dann wird die gesellschaftliche Notwendigkeit und Norm der Selbstgestaltung zu einer schwer erträglichen Aufgabe, der man sich gerne entziehen möchte. Die Aufforderung, sich selbstbewusst zu inszenieren, hat ohne Zugang zu der erforderlichen Ressourcen, etwas zynisches.

// Keupp, Heiner 2003: Identitätskonstruktion. Vortrag bei der 5. bundesweiten Fachtagung zur Erlebnispädagogik am 22.09.2003 in Magdeburg; Online im Internet: www.ipp-muenchen.de/texte/identitaetskonstruktion.pdf (29.06.2010)

Why People Choose Work Group Members?

In our study, people are choosing group members for future projects based on people’s reputation for competence. People may not actually know each other’s grades or the number of hours put in on previous projects, but it is clear that a reputation for competence is developed and circulates within the organization. Further, it is an important basis on which people develop their preferences for future group members. It is interesting to note that grade point average was not a significant predictor of being chosen as a team member. This may indicate that people do not choose others based on general indicators of competence or that information on grade point average and general competence circulate less freely in these groups or are harder to assess.

Finally, we hypothesized that people would choose others with whom they were already familiar for future work groups. This hypothesis was partially supported. But, our analysis indicates that familiarity alone is not adequate to generate a future work tie. During the course of project 1, people established working relationships with others in their group. These relationships varied over time, but on average, each person had either a strong or weak tie with each other member in his or her current group. Where there were strong ties, people elected to continue those relationships in future work groups. This is consistent with Kilduff’s (1990) finding that MBA students, when they look for jobs, want to work in the same companies as their friends. These data suggest that familiarity may lead to an awareness of whether or not an ongoing working relationship is effective. If a relationship is successful, then people are especially inclined to repeat it. This is consistent with our argument that people are seeking to reduce uncertainty in their choice of future group members. Although there may be better group members in the organization, people are choosing a “sure thing” rather than taking the risk of working with someone who has a work style and work ethic with which they do not have personal experience.

// Hinds, Pamela J. / Carley, Kathleen M. / Krackhardt, David/ Wholey, Doug 2000: Choosing Work Group Members: Balancing Similarity, Competence, and Familiarity In: Organizational Behavior and Human Decision Processes Vol. 81, No. 2, March, S.

![]()

Intellectual Capital

Wie die Sperrspitze eines komplett ökonomischen Verständnisses einer Wissensgesellschaft erscheint der Begriff des intellektuellen Kapitals, denn was könnte als sinnfälliger für die Bedeutung der Ressource Wissen erscheinen als die Differenz zwischen Buch- und Marktwert eines Unternehmens. Wie aber steht es mit einer praxisrelevanten, kleinstunternehmerischen Anwendung jenseits börsennotierter Unternehmungen? Lässt sich das betriebswirtschaftliche Idee eines intellektuellen Kapitals auch auf die Veranstaltungsbranche übertragen?

Begriffsbestimmung

Das intellektuelle Kapital gilt als eine wirtschaftliche Größe, als Output aller Bemühungen, die in Hinblick auf Wissensmanagement unternommen werden (Müller 2006, S. 7) oder als das Wissen eines Unternehmens, das in Profite umgewandet werden kann (Sullivan 1999). Picot und Scheuble (2000) betrachten das intellektuelle Kapital ebenso als ein betriebswirtschaftliches Bewertungsproblem zur Darstellung der Differenz zwischen dem Marktwert und dem Buchwert eines Unternehmens. Wobei sie darauf hinweisen, dass dieser Unterschied immaterieller und unsichtbarer Natur ist. Sie umschreiben das intellektuelle Kapital als eine Wertschöpfung, die durch die im Unternehmen vorhandenen Wissensbestände ermöglicht wird. Dieses intellektuelle Kapital betrachtet von den drei Dimensionen des Wissen als Natur des Wissens, der Verfügbarkeit von Wissen und dem Wert des Wissens vor alem den Wert. Dieser Wert der organisationalen Wissensbestände wird als Bestandteil der immateriellen Vermögenswerte eine Unternehmens und damit des intellektuellen Kapitals betrachtet (North 1999, S. 54). North sieht einige Kongruenzen zwischen dem Begriff des intellektuellen Kapitals und den Wissensbeständen.

Für Leif Edvinsson ist „Intellectual capital intellectual material that has been formalized, captured, and leveraged to produce a higher-value asset“. 1991 wurde Edvinsson im schwedischen Versicherungskonzern Skandia zum Direktor für intellektuelles Kapital ernannt, das war ein Titel, den es in der Wirtschaft bis dahin noch gar nicht immateriell und unsichtbar. Heute ist Leif Edvinsson einer der gefragtesten Experten in Sachen Wissensmanagement. Das Value Scheme von Skandia wurde zur anerkannten Methode der Sichtbarmachung und Bewertung von intangiblen Werten, also unsichtbaren Werten. Diese Strukturierung ist 1999 von der OECD übernommen worden.

Abb: Skandia Value Scheme

Der Marktwert wird hier als Summe aus Buchwert und intellektuellem Kapital betrachtet, wobei das intellektuelle Kapital das Wissen und die Fähigkeiten der Mitarbeiter inklusive ihrer Motivation und Entwicklungsmöglichkeiten beinhaltet. Dies wird als Humankapital bezeichnet. Das strukturelle Kapital der Organisation untergliedert sich nach dem Skania Modell in ein Kundenkapital, also die Bewertung der gewachsenen und potenziellen Kundenbeziehungen und das organisationale Kapital, das sich in ein innovatives Kapital, ausgedrückt durch Patente und Marken, und in Prozesskapital unterteilt. Mit dem Prozesskapital ist der Grad der systematischen Integration der Kompetenzen durch Prozesse gemeint.

Das organisationale Kapital ist dem Unternehmen zugeordnet, bleibt in Form von dokumentierten Arbeitsabläufen, Datenbanken und Programmen auch dann bestehen, wenn zum Feierabend kein Mitarbeiter mehr im Haus ist. Da aber die Sichtbarwerdung dieser intangiblen Werte nur dann möglich ist, wenn es auch jemanden gibt, der oder die einen Arbeitsablauf steuert, ein Patent weiterentwickelt oder eine Marke am Markt lanciert, ist es für jedes Unternehmen wichtig, dass organisatorische Kapital unabhängig von einzelnen Mitarbeitern zugänglich zu halten. Doch wie Müller (2006, S.11ff.) exakt darlegt, ist die Geschichte des Begriffs älter und vor allem im angelsächsischen Sprachraum begründet. Nach ihrer Erkenntnis, war es der ükonom Galbraith, der erstmalig 1969 den Begriff benutzte.

Der deutsche Begriff des intellektuellen Kapitals birgt eine Gefahr. Um eine weitere Begriffsklörung bemüht, verweisen Mertins, Alwert und Heisig (2005, S. 3) darauf, dass die deutsche Wort-für-Wort-Übersetzung von intellectual capital in intellektuelles Kapital wenig sinnvoll erscheint, da intellektuell im deutschen Sprachgebrauch eine Eigenschaft ist, die nur einer Person zugeschrieben werden kann, und das Wort Kapital in der Buchhaltung der Passivseite zugeordnet ist und damit nicht als eine Ressource aufgefasst werden kann. Sie schlagen daher vor, dass die eigentlich als Bewertungsmethode geltende Wissensbilanz als sinnvolle und im allgemeinen Sprachgebrauch auch bereits durchgesetzte Übersetzung des intellectual capital gelten sollte.

Da gerade unter diesem Gesichtspunkt bei dem Stichwort Wissensbilanzen bereits genauer auf die Bewertungsmethoden eingegangen wurde, sei an dieser Stelle wegen der großen Nähe der Begriffe Wissensbilanz und intellektuelles Kapital, wird nachfolgend lediglich zur Übersicht auf die Ansätze und die Methoden zur Messung des intellektuellen Kapitals eingegangen.

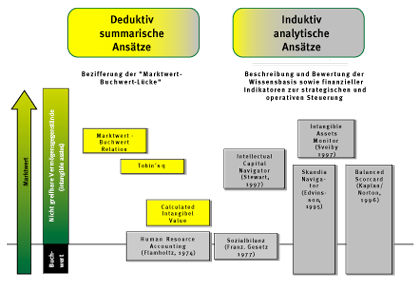

Abb.: Übersicht der unterschiedlichen Bewertungsmethoden nach North 1999

North unterscheidet (1999, S. 187 ff.) in Abhängigkeit von unterschiedlichen Zielsetzungen divergierende Ansätze, die als deduktiv-summarisch und induktiv-analytisch bezeichnet werden. Die deduktiv-summarischen Ansätze bemühen sich darum den Unterschied zwischen Markt- und Buchwert eines Unternehmens zu beziffern. Es werden dabei zumeist Daten aus der Bilanz und der jeweiligen Börsenentwicklung herangezogen. Die Markt-Buchwert Relation stellt hierbei die einfachste Form dar. Mit einem anderen Ansatz (Tobin`s q) wird versucht, den Marktwert mit den Kosten der Wiederbeschaffung zu erklären. Der Calculated Intangible Value (CIV) ist in Analogie zur Berechnung des Markenwertes aufgebaut. Die Idee der induktiv-analytischer Konzepte besteht in der Beschreibung und Bewertung einzelner Elemente der Wissensbasis mit dem Ziel, Ansatzpunkte zu ihrer Entwicklung zu liefern. Der Intangible Assets Navigator von Karl Sveiby (1998) und der Intellectual Capital Navigator von Stewart (1997) sowie der Skandia Navigator sind solche Modelle, die nicht mehr den Schwerpunkt der Betrachtung auf finanzielle Indikatoren legen. Die Balanced Scorecard nach Kaplan und Norton bezieht im Gegensatz zu den beiden Ansätzen finanzielle Indikatoren zur Bewertung der Wissensbasis eines Unternehmens mit ein.

Abb.: Vorgehensmodell zur Bewertung des intellektuellen Kapitals nach Picot und Scheuble 2000

Für die induktiv-analytischen Methoden zur Bewertung des intellektuellen Kapitals schlagen (Picot und Scheuble 2000) ein allgemeines Vorgehensmodell vor. Als Dreh- und Angelpunkt gilt ihnen die Geschäftsstrategie des betreffenden Unternehmens Für diese Strategie werden die kritischen Erfolgsfaktoren abgeleitet. Diese K.O.-Faktoren sind für den Erfolg des zu untersuchenden Unternehmens unentbehrlich. Erfasst werden so relevanten Einflussgrößen für einen zukünftigen Erlös und alle weiteren dazu notwendigen Mittel in der Form eines Kennzahlensystems. Die Wechselwirkungen zwiscehnden einzelnen Faktoren müssen berücksichtigt bleiben. In einem zweiten Schritt werden die entwickelten Kategorien durch geeignete Indikatoren unter Einbeziehung der branchenspezifischen Besonderheiten operationalisiert, was bedeutet, dass diejenigen, die direkt mit den Problemen zu tun haben , den Grad der Nutzung von Wissen und Fähigkeiten beurteilen. Im letzten Schritt kommt es dann darauf an, die Vielzahl der Indikatoren in einem gemeinsamen Berichtssystem zu verdichten, aktuell zu halten und zu kontrollieren.

Anwendung

Die Wissensbilanz kann mittlerweile als die im deutschsprachigen Raum am weitesten verbreitete Methode zur Analyse und Bewertung immaterieller Vermögenswerte betrachtet werden. Wie Mertins, Alwert und Heisig (2005) benennen, ist der Unterschied zwischen dem Begriff des intellectual capitals und der Wissensbilanz im Hinblick auf die Methode gering. Die an dieser Stelle nur angerissenen anderen Methoden zur Bewertung der intangible assets sind durch ihre enge Verbindung zu den buchhalterischen Erfordernissen börsennotierter Unternehmen für klein- und mittelständische Betriebe weniger interessant. Die geringe Transparenz über die eigene strategische Ausrichtung und das strukturelle Kapital, vor allem hierbei dem organisatorischen Kapital wie Prozesswissen und Innovationskompetenzen in der Veranstaltungsbranche verbunden mit einem hohen Prozentsatz von nur veranstaltungsbezogen für das Unternehmen tätigem Humankapital lassen Ansätze zur Bewertung der immateriellen Vermögenswerte nicht einfach umsetzbar erscheinen. Wissensmanagement in der Veraltungsbranche kann nicht mit einer abstrakten Differenz zwischen Buch- und Marktwert beginnen, sondern muss bei den internen und externen Mitarbeitern und den Instrumenten der Wissenserfassung und –weitergabe ansetzen, um von hier aus notwendige Kompetenzen zu definieren.

Literatur | Links

- Müller, Claudia (2006): Wissen, intangible Assets oder intellektuelles Kapital – eine Begriffswelt in Diskussion. In: Matzler, Hinterhuber, Renzl, Rothenberger (Hrsg.): Immaterielle Vermögenswerte. Handbuch der Intangible Assets. Berlin: Erich Schmidt.

- Sullivan, P.H. (1999). ‘Profitability for intellectual capital’. Journal of Knowledge Management, 3:2, pp. 132 – 143.

- Picot, Arnold / Scheuble, Sven (2000): Die Rolle des Wissensmanagements in erfolgreichen Unternehmen. In: Wissensmanagement: Informationszuwachs – Wissensschwund? Die strategische Bedeutung des Wissensmanagements / Hrsg.: H. Mandl und G. Reinmann-Rothmeier. München: Oldenbourg. S. 19-37

- North, Klaus (1999): Wissensorientierte Unternehmensführung. 2. Aufl. Wiesbaden: Gabler-Verlag